IL CINEMATOGRAFO

1876-1880 :

Émile Reynaud sviluppa il Praxinoscopio, il primo apparecchio al mondo capace di

proiettare delle immagini animate.

1885:

Apparizione delle pellicole flessibili a supporto in Celluloide. Senza queste

pellicole, il cinema non sarebbe stato possibile.

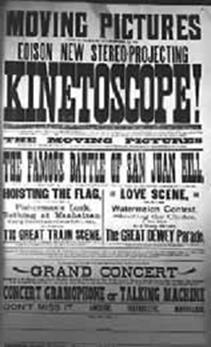

1890-1893:

Edison mette a punto la prima “camera” capace di registrare degli autentici films di cinema ; poi il primo “visore” che permetteva di osservare questi films.

1895:

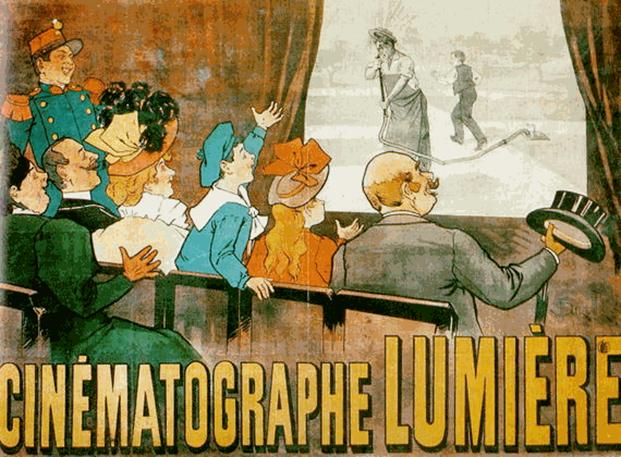

I fratelli Lumière inventano il « cinematografo », primo apparecchio che permetteva non solamente riprese cinematografiche ma anche la proiezione di films.

1927:

Viene realizzato il primo film sonoro.

1936 :

Viene inventato il cinema a colori.

Il cinematografo è

una scoperta molto complessa ; suppone di avere

risolto cinque problemi :

1. - La formazione di una immagine fotografica su una

pellicola di celluloide

2. - La proiezione luminosa di immagini (come con le

lanterne magiche e le fantasmagorie di Robertson,

1798),

3. - L'analisi del movimento in immagini,

4. - La sua sintesi, e infine,

5. - La sincronizzazione di tutti questi fattori attraverso

un supporto, la pellicola bucata e mobile.

1. -

La fotografia si sviluppa nel XIX secolo dapprima su

lastra sensibile (la luce impressiona la materia chimica della lastra e lascia

un'impronta che sarà evidenziata chimicamente). I sali d'argento permettono un

miglioramento della sensibilità. Successivamente è

stata messa a punto attraverso la pellicola morbida che può arrotolarsi.

2.- La

proiezione luminosa ha bisogno di una sorgente luminosa e una lente per

rinviare su uno schermo una immagine ingrandida

dell'immagine di partenza. Le fantasmagorie di Robertson,

nel 1798 lo testimoniano.

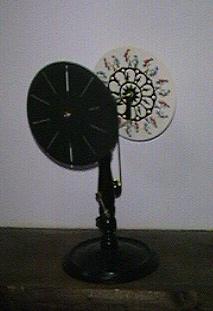

Thaumatrope

3.- La

produzione del movimento che può farsi con una successione sufficientemente

rapida di immagini distinte ma poco differenti: a seguito della lentezza e

della persistenza delle sensazioni della retina (circa 1/3 di secondo),

l'occhio ha l'impressione di vedere uno spettacolo continuo - se vi sono 16

immagini al secondo.

Numerosi tentativi portarono

così a differenti scoperte: l'illusione ottica con la rotazione rapida delle

immagini nel "thaumatrope" nel 1823 (i

disegni dell'uccello da un lato del cartone e della gabbia dall'altro lato

girano rapidamente grazie alla torsione del filo e fanno sì che l'uccello

sembra essere nella gabbia), il "phénakistiscope"

di Plateau (1833) e il "praxinoscope" di Reynaud (1877) autore di numerosi film di

animazione.

Numerosi tentativi portarono

così a differenti scoperte: l'illusione ottica con la rotazione rapida delle

immagini nel "thaumatrope" nel 1823 (i

disegni dell'uccello da un lato del cartone e della gabbia dall'altro lato

girano rapidamente grazie alla torsione del filo e fanno sì che l'uccello

sembra essere nella gabbia), il "phénakistiscope"

di Plateau (1833) e il "praxinoscope" di Reynaud (1877) autore di numerosi film di

animazione.

4.-

Analisi fotografica del movimento. Le prime invenzioni utilizzano successioni

di foto istantanee (Étienne Marey

con il suo "fucile fotografiche", 1882). Con le pellicole

fotografiche di celluloide, l'invenzione del film diventa possibile. Edison,

copia le bande di carta perforata di Reynaud e

registra nel 1890 le prime immagini fotografiche su pellicola perforata. Le

invenzioni si succedono (Marey, il cronofotografo).

(thaumatrope)

(phénakistiscope)

5. - Poi i fratelli Lumière inventano la pellicola forata e

il suo trattamento, portando una soluzione definitiva, pratica e semplice

all'insieme dei problemi. Essi inventano il sistema della pellicola perforata

che avanza di un passo sotto l'azione di una sorta di pedale (come nella macchina

da cucire): l'immagine è trascinata a scatto e si

ferma davanti all'obiettivo allora scoperto dall'otturatore. La luce lo traversa e proietta l'immagine sullo schermo, poi il

movimento ricomincia. A causa della rapida successione delle immagini e della

persistenza della retina, lo spettatore ha l'impressione di vedere uno

spettacolo in movimento proiettata sullo schermo. Il loro cinematografo è la

prima camera fabbricata industrialmente e che permette senza modificazione di

proiettare i film. Questa camera è reversibile, può servire alla ripresa o alla

proiezione su uno schermo; gioca di volta in volta il ruolo di camera o di

proiettore. La prima dimostrazione ha luogo il 28 dicembre 1895 a Parigi.

Questo film è muto. Ancora oggi le camere più perfezionate come gli apparecchi

per duplicare e per proiettare funzionano sul principio della camera dei

fratelli Lumière. Dopo la messa a punto della camera resta da

inventare la sonorizzazione del cinema.

.

5. - Poi i fratelli Lumière inventano la pellicola forata e

il suo trattamento, portando una soluzione definitiva, pratica e semplice

all'insieme dei problemi. Essi inventano il sistema della pellicola perforata

che avanza di un passo sotto l'azione di una sorta di pedale (come nella macchina

da cucire): l'immagine è trascinata a scatto e si

ferma davanti all'obiettivo allora scoperto dall'otturatore. La luce lo traversa e proietta l'immagine sullo schermo, poi il

movimento ricomincia. A causa della rapida successione delle immagini e della

persistenza della retina, lo spettatore ha l'impressione di vedere uno

spettacolo in movimento proiettata sullo schermo. Il loro cinematografo è la

prima camera fabbricata industrialmente e che permette senza modificazione di

proiettare i film. Questa camera è reversibile, può servire alla ripresa o alla

proiezione su uno schermo; gioca di volta in volta il ruolo di camera o di

proiettore. La prima dimostrazione ha luogo il 28 dicembre 1895 a Parigi.

Questo film è muto. Ancora oggi le camere più perfezionate come gli apparecchi

per duplicare e per proiettare funzionano sul principio della camera dei

fratelli Lumière. Dopo la messa a punto della camera resta da

inventare la sonorizzazione del cinema.

.

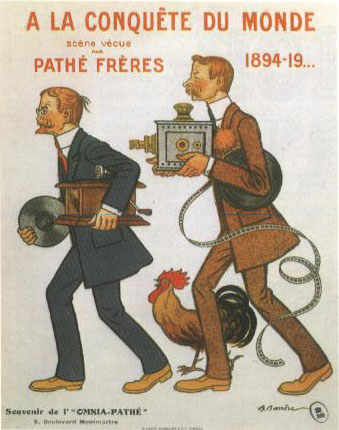

Per convenzione si ritiene che il Cinematografo sia stato

inventato dai fratelli Louis e Auguste

Lumière nel 1895 a Parigi. In realtà anche altri come, l'inglese Robert William Paul, il francese Etienne Jules Marey, i tedeschi Max e Emil Skladanowsky e l'americano Thomas

Alva Edison, avevano sperimentato sistemi analoghi.

La scoperta si attribuisce ai Lumière perché sono

stati i primi a proporla ad un pubblico pagante il 28 dicembre 1895 (32

spettatori). Il primo film fu "L'uscita dalle fabbriche Lumière"

del 1895, appunto. Il cinema dei Lumière però si

limitava alla sola rappresentazione documentaristica della realtà. È con Georges Méliès,

illusionista e prestigiatore francese, che il cinema nasce come spettacolo di

finzione; introdusse per primo, il teatro di posa, l'illuminazione e la regia:

girò infatti per la prima volta film dove le sequenze

si susseguivano l'una all'altra come diversi quadri di una rappresentazione

teatrale; usò quindi per la prima volta un sia pur rudimentale montaggio, teso

soltanto al collegamento meccanico dei diversi rulli. Ricordiamo della sua

opera, in gran parte andata

Per convenzione si ritiene che il Cinematografo sia stato

inventato dai fratelli Louis e Auguste

Lumière nel 1895 a Parigi. In realtà anche altri come, l'inglese Robert William Paul, il francese Etienne Jules Marey, i tedeschi Max e Emil Skladanowsky e l'americano Thomas

Alva Edison, avevano sperimentato sistemi analoghi.

La scoperta si attribuisce ai Lumière perché sono

stati i primi a proporla ad un pubblico pagante il 28 dicembre 1895 (32

spettatori). Il primo film fu "L'uscita dalle fabbriche Lumière"

del 1895, appunto. Il cinema dei Lumière però si

limitava alla sola rappresentazione documentaristica della realtà. È con Georges Méliès,

illusionista e prestigiatore francese, che il cinema nasce come spettacolo di

finzione; introdusse per primo, il teatro di posa, l'illuminazione e la regia:

girò infatti per la prima volta film dove le sequenze

si susseguivano l'una all'altra come diversi quadri di una rappresentazione

teatrale; usò quindi per la prima volta un sia pur rudimentale montaggio, teso

soltanto al collegamento meccanico dei diversi rulli. Ricordiamo della sua

opera, in gran parte andata  persa, "Il viaggio nella luna" del 1902,

una sola famosa immagine patrimonio della memoria collettiva: un'astronave a

forma di proiettile conficcata nell'occhio della luna. È all'americano Edwin Stanton Porter che si deve la prima forma di montaggio

quale linguaggio cinematografico; la sua opera più

conosciuta è "L'assalto al treno" del 1903, considerato anche

il primo successo.

persa, "Il viaggio nella luna" del 1902,

una sola famosa immagine patrimonio della memoria collettiva: un'astronave a

forma di proiettile conficcata nell'occhio della luna. È all'americano Edwin Stanton Porter che si deve la prima forma di montaggio

quale linguaggio cinematografico; la sua opera più

conosciuta è "L'assalto al treno" del 1903, considerato anche

il primo successo.

Nel 1914 con "Cabiria"

di Giovanni Pastrone, ma già con "Quo Vadis?" del '13 di Enrico

Guazzoni, gli italiani inventarono il kolossal

dalle grandiose scenografie e faraoniche messe in scena. Dopo il 1914 si impose prepotentemente la genialità dell'americano David

Wark Griffith

che per primo costruì le fondamenta del linguaggio cinematografico capace di

discostarsi dall'eccessiva teatralità di cui soffriva il cinema: nacque così la

settima arte. Griffith intuì e ne mise in pratica tutti gli elementi basilari: montaggio delle

singole immagini, primo piano, piano americano, montaggio alternato,

dissolvenza e flashback, l'uso di più cineprese contemporaneamente, il

movimento delle stesse per seguire l'azione e non per ultima una complessa

ricerca sulla luce; "Nascita di una nazione",

1914, "Intolerance", 1916, "Giglio

infranto", 1919, "Agonia sui ghiacci", 1920.

In Europa nel frattempo

prende vita un cinema d'avanguardia che sfocia in due correnti principali, l'impressionismo

francese e l'espressionismo tedesco. All'impressionismo, che metteva in

primo piano la fotogenia, la bellezza pittorica delle immagini e l'indagine

psicologica, facevano capo Louis

Delluc, "Febbre", 1921, Marcel L'Herbier, "Eldorado",

1922, Jean Epstain,

"Il manifesto", 1925, Abel

Gance, "Napoleone", 1927, e più

tardi René Clair,"Entr'acte", 1924 e Jean

Renoir, "La grande illusione",

1937. All'espressionismo, che descriveva la realtà con una visione fortemente distorta e cupa del mondo, appartenevano

soprattutto Robert Wiene

e il suo "Il gabinetto del dottor Caligari"

del 1919, Friedrich Wilhelm

Murnau, con "Nosferatu

il vampiro", 1922, George Wilhelm Pabst, "Il

tesoro", 1923, e Fritz Lang, "Metropolis"

del 1926.

Non

da meno, ma successivo al 1925, l'importante movimento del formalismo

sovietico. Per i russi

le singole inquadrature non avevano vita e significato proprie ma le

assumevano solo in virtù di un montaggio espressivo. Questa è stata

un'intuizione fondamentale per l'evoluzione del linguaggio cinematografico in quanto arte; le singole inquadrature rappresentano le

lettere di uno scritto che si compie solo per mezzo del montaggio e un diverso

montaggio delle stesse inquadrature esprime un significato diverso. È doveroso

ricordare i primi teorici del cinema: Lev

V. Kulesov, "Dura lex",

1926, Dziga Vertov,"L'uomo con la macchina da presa", 1929, Sergej M. Ejzenstejn,

"La corazzata Potëmkin", 1925, che

per la stupefacente forza espressiva delle immagini e il rigoroso montaggio, è

considerato uno dei film cardine della storia del cinematografo; ma ancora

ricordiamo il grande apporto di Vsevolod I.

Pudovkin, "La madre", 1926, e Aleksandr Dovzenko,

"L'arsenale", 1929.

Menzione a parte per il

danese Carl Theodor

Dreyer e il suo realismo d'atmosfera che

scaturì dalle riflessioni sul lavoro delle avanguardie europee; l'opera di Dreyer, ricca di primi piani e di particolari, è realizzata

con elaborate tecniche di regia; ricordiamo soprattutto "La passione di

Giovanna D'Arco" del 1927-28 e "Il vampiro", 1931.Un'altra

corrente importante fu il surrealismo di quel trasgressivo narratore di ossessioni che è stato lo spagnolo Luis Buñuel, "Un chien

andalou", 1928; la sua carriera, tutta

controcorrente, ha profondamente influenzato il corso della storia del cinema.

In America contemporaneamente al genio melodrammatico e tecnico di Griffith si impose soprattutto il

cinema comico di Harold Lloyd,

Buster Keaton

e Charlie Chaplin. Quest'ultimo,

che nel 1925, con "La febbre dell'oro" fu autore di una opera d'arte, nel 1920 aveva comunque già girato lo

straordinario "Il monello".

L'avvento del sonoro,

inaugurato nel 1927 con "Il cantante di Jazz" di Alan Crosland, portò ad un impoverimento iniziale del

linguaggio, dovuto all'euforia per la nuova scoperta e all'audio di presa

diretta che irrigidiva gli attori in precisi schemi; ma poi seguì una ripresa

soprattutto grazie al solito cinema americano; cominciò così, e si spinse fino

agli anni cinquanta, il periodo del cosiddetto cinema classico americano,

caratterizzato dalla trasparenza della messa in scena e dalla mitizzazione dei

personaggi, tutto a vantaggio della comprensibilità; filosofia produttiva

premiata dal grande pubblico che ha contribuito ad elevare il cinema ad arte...

popolare.