LA MACCHINA FOTOGRAFICA

La Macchina

Fotografica

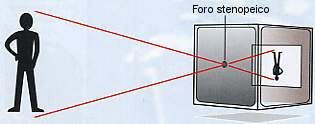

Volendo dare una definizione veramente semplice di "macchina

fotografica" o "fotocamera" potremmo

affermare che questa è essenzialmente una scatola dotata di un’apertura

circolare, attraverso la quale un sistema di lenti (l’obiettivo) proietta le

immagini su di una superficie sensibile alla luce (la pellicola), posta

all'interno della scatola stessa.

Questa

definizione Si avvicina molto alla descrizione di una delle prime macchine

fotografie. Una rudimentale macchina fotografica può essere costruita Con una

normalissima scatola da scarpe. Praticando un forellino al centro di uno dei

suoi lati, Si permetterà alla luce di entrare proiettando sulla parete interna

della scatola un'immagine capovolta od invertita della scena antistante.Per restituire un'immagine dai contorni

netti, queste rudimentali macchine hanno bisogno di un foro molto

piccolo (chiamato "foro stenopeico").

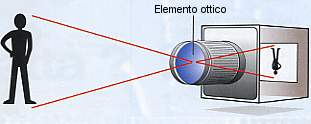

Ma un

foro di piccolissime dimensioni non permette di far entrare molta luce e

quindi, per impressionare una pellicola posta all'interno, è necessario esporla

per lungo tempo ai raggi luminosi. Se però si aggiunge

un obiettivo, sarà possibile far entrare molta più luce, riducendo cosi il

tempo d’esposizione.

Come

vedremo meglio in seguito la pellicola ha la capacità

di fissare le immagini grazie ad una sostanza sensibile alla luce che la

riveste.Le comuni pellicole sono costituite da nastri

in materiale plastico avvolti in un cilindro metallico a tenuta di luce,

chiamato “rullino”. Naturalmente le attuali fotocamere

sono dotate di sistemi complessi e sofisticati che

consentono di ottenere ottimi risultati anche senza possedere particolari

conoscenze teoriche.Sul mercato vi sono

sostanzialmente due tipi di macchine fotografiche: Reflex con obiettivi

intercambiabili e compatte con obiettivo fisso.

Le

Compatte sono macchine economiche, semplici e pratiche da utilizzare, ma

rispetto alle Reflex presentano numerose limitazioni

che vedremo in seguito nello svolgimento del corso.Le

macchine di tipo Reflex ci permettono di ottenere risultati migliori grazie ai

vari sistemi di regolazioni e ad una vasta gamma d’accessori.Una

macchina fotografica molto sofisticata e costosa però

non garantisce la buona riuscita di una foto, è anche necessario, infatti,

apprendere alcune nozioni che permettano di affrontare senza incertezze ogni

situazione.

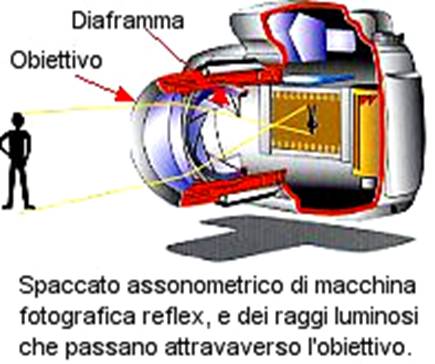

Cos’è un obiettivo

L’obiettivo

è uno degli elementi fondamentali che costituiscono la macchina fotografica

Si tratta di un dispositivo ottico posto sulla parte frontale

della fotocamera, all’interno del quale sono

alloggiate diverse lenti ed il diaframma. Gli obiettivi delle moderne fotocamere sono dotati di speciali contatti elettrici che

permettono di regolare l’apertura del diaframma e la messa a fuoco direttamente

dalla fotocamera stessa. II compito fondamentale

dell’obiettivo è quello di raccogliere i raggi luminosi che costituiscono l’immagine,

o proiettarli sul piano della pellicola. Per una legge dell’ottica le immagini vengono riportate sulla pellicola capovolte e rovesciate

rispetto alla realtà.

Teoricamente un obiettivo potrebbe essere costituito da un’unica

lente (le prime fotocamere erano

infatti caratterizzate da un obiettivo con una sola lente), ma in

pratica gli attuali obiettivi sono dei complessi gruppi di lenti, di diversa

forma o dimensione, atti a riprodurre un’immagine il più fedelmente possibile.

La presenza di molte lenti serve a correggere quegli errori (detti aberrazioni

ottiche) che altrimenti un’unica lente determinerebbe.

Nelle fotocamere Reflex l’obiettivo può essere facilmente tolto e

sostituito, a seconda delle esigenze, con altri dalle

caratteristiche differenti.

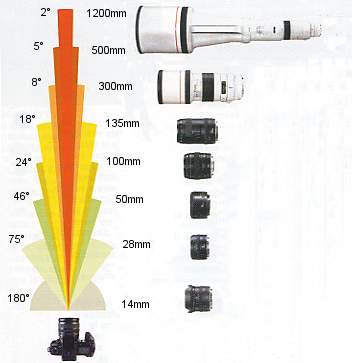

La lunghezza focale

Le macchine

di tipo reflex dispongono della possibilità di

intercambiare gli obiettivi; questa particolarità ci permette di ottenere

svariati risultati a seconda delle esigenze e del nostro gusto.

Esistono obiettivi particolarmente indicati per le fotografie

panoramiche o di interni ed altri invece utili per le

riprese da lunga distanza i quali, proprio come un cannocchiale, producono un

notevole ingrandimento del soggetto.

Queste diverse caratteristiche sono determinate dalla differente

lunghezza focale con cui può essere costruito un obiettivo. La lunghezza focale

è definita come la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo ed il piano

focale; in pratica, per un obiettivo elementare costituito di una sola lente, è

la distanza alla quale deve essere posta la lente, rispetto al piano della

pellicola, affinché l'immagine di un oggetto posto ad infinito risulti perfettamente nitida su di essa. La lunghezza focale

è espressa in mm e viene sempre indicata sul corpo

dell'obiettivo.

La lunghezza focale è estremamente

importante perché influisce sul rapporto di riproduzione e quindi

sull'ingrandimento relativo di un'immagine. Possiamo notare che le dimensioni

di un soggetto visto attraverso un obiettivo da 50 mm sono

grosso modo uguali a quelle del soggetto visto ad occhio nudo. Diversamente

utilizzando obiettivi con focale inferiore ai 50 mm si avrà invece un

rimpicciolimento delle dimensioni del soggetto. Viceversa con obiettivi

superiori ai 50 mm si avrà un ingrandimento delle dimensioni del soggetto, in

misura sempre maggiore man mano che la lunghezza focale aumenta. Si può quindi

dire che le dimensioni di un soggetto riprodotto utilizzando un obiettivo da

50mm, saranno il doppio di quelle ottenute con un

obiettivo da 25mm e la metà dì quelle ottenute con un obiettivo 100mm. La lunghezza focale oltre ad influire sull'ingrandimento relativo

di un'immagine determina anche la porzione di spazio inquadrabile da un

obiettivo. Questa porzione di spazio è definita dall'angolo di campo ed

è inversamente proporzionale alla lunghezza focale dell'obiettivo: in pratica,

maggiore è la lunghezza focale e minore è l'angolo di campo inquadrato (ad

esempio un obiettivo da 100 mm ha un angolo di campo di 24°); viceversa per

inquadrare vaste porzioni di spazio è necessario impiegare obiettivi dalla

corta focale, che hanno un notevole angolo di campo

(ad esempio un 24 mm ha un angolo di campo di 84°).

Detto questo, risulta facile comprendere

come l'ingrandimento relativo e l'angolo di campo siano in stretta

relazione tra loro: infatti, per riprodurre nello stesso fotogramma una

maggiore porzione di spazio e quindi un maggior numero d'elementi presenti

nella scena, le dimensioni di questi ultimi dovranno necessariamente ridursi.

In base alla

lunghezza focale si possono distinguere tre grandi categorie d'obiettivi:

|

Obiettivi grandangolari (35 mm o minori ): per grandangolare si intende

quell'obiettivo con una lunghezza focale inferiore

ai 50mm. Il nome stesso ci da già un'idea della sua funzione e cioè di consentire inquadrature con un ampio angolo di

campo. Un'altra caratteristica importante di questa categoria di obiettivi è la notevole profondità di campo, che ci

consente di vedere a fuoco quasi tutta la scena inquadrata, dal soggetto

molto vicino fino a quello più distante. |

|

|

Al diminuire della lunghezza focale,

infatti, corrisponde un aumento della profondità di campo. Con il

grandangolare è possibile riprendere un gran numero di elementi

restituendo immagini altamente suggestive e di grande profondità spaziale. In

genere questa focale si presta benissimo per la foto paesaggistica ed è

sconsigliato per il ritratto o meglio per il ritratto in primo piano in cui

si rende necessaria una distanza di ripresa ravvicinata, che con un tale

obiettivo comporta una distorsione prospettica del soggetto. Obiettivi normali (50 mm): questo obiettivo può essere

considerato la misura standard degli obiettivi, infatti guardando attraverso

di esso abbiamo la visione più simile a quella dell'occhio umano, cosicché le

immagini vengono riprodotte praticamente senza deformazione e le loro

proporzioni non |

|

|

vengono stravolte. Quest'obiettivo

è poco ingombrante e molto versatile, in quanto può

essere utilizzato per fare vari tipi di foto, da quella paesaggistica a

quella del ritratto. In genere questa focale viene

fornita assieme al corpo macchina della fotocamera

al momento dell'acquisto. I teleobiettivi (85 mm o maggiori): possiamo

considerare teleobiettivi quegli obiettivi che presentano una focale che va

da circa gli 85 mm in su. I teleobiettivi a differenza dei grandangolari

riprendono entro un ristrettissimo angolo di campo, il quale si riduce

all'aumentare della lunghezza focale, ma permettono di inquadrare soggetti

che si trovano a grande distanza ingrandendone le

dimensioni sul fotogramma. Diversamente dai grandangolari le lunghe focali determinano una notevole riduzione della profondità di campo, e

di conseguenza la messa a fuoco dovrà essere accuratamente regolata. |

|

L'esposizione alla luce

Ora è

arrivato il momento di spiegare un elemento che è determinante

per la realizzazione di una buona fotografia: questo elemento è la luce, o

meglio la luminosità dell’immagine.

Non a caso Ia parola “fotografia”, deriva dall’unione di due

parole greche: phos = Luce e grafein

= scrivere; “scrivere o disegnare con la luce”.Cosi come il nostro occhio, Ia macchina fotografica è il

mezzo che ci consente di catturare le immagini della realtà. Tutte le cose che

vediamo nella realtà circostante vengono percepite dai

nostri occhi grazie alla luce. Allo stesso modo la luce, naturale o

artificiale, è un elemento indispensabile per fotografare. L’illuminazione va

quindi attentamente calibrata e dosata per ottenere un’immagine ben riuscita,

ma va anche opportunamente scelta in funzione del carattere emozionale che una

trasmette. La macchina fotografica ci permette di controllare per mezzo di

sistemi di regolazione interni, la quantità di luce che

arriva alla pellicola ottenendo cosi risultati.I

meccanismi principali che determinano la quantità di luce che arriva alla

pellicola sono: il diaframma e l’otturatore.

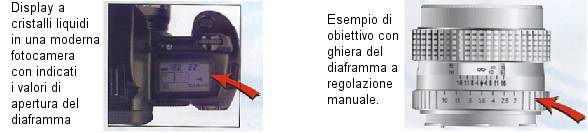

II diaframma

Nelle macchine reflex la luce raggiunge la pellicola passando attraverso

un foro posto all’interno dell’obiettivo; la dimensione di questo foro può essere

variata tramite un dispositivo chiamato

Diaframma. Maggiore è la dimensione del foro, maggiore è la quantità di luce

che giunge alla pellicola. Viceversa, se il foro viene

ristretto la luce che penetra all’interno della macchina sarà minore.

II

diaframma nelle macchine Reflex generalmente viene

impostato per mezzo di una corona di regolazione (ghiera) che si trova

sull’obiettivo. Attualmente però vi sono sempre più

macchine che adottano sistemi di regolazione elettronica, sulle quali basta

impostare il valore sul display premendo appositi tasti. Per quanta riguarda le

Compatte ricordiamo invece che questo tipo di regolazione spesso non o presente.Sui sistemi di regolazione del diaframma troviamo sempre dei numeri che servono ad indicare l’apertura del diaframma

stesso. Leggendo questi valori dobbiamo prestare particolare attenzione a non

farci ingannare dai numeri, poiché chi non ha esperienza potrebbe pensare

istintivamente che ad un numero piccolo corrisponda un’apertura piccola e, ad

uno grande un’apertura grande. Questo non è vero, anzi è vero il contrario, cioè che maggiore è il numero, minore è l’apertura del

diaframma; viceversa, ad un numero piccolo corrispondo un’apertura maggiore! II

motivo di questa corrispondenza inversa è dovuto al

fatto che il numero indicato è il denominatore di un numero frazionario, ad

esempio 1/5.6 o 1/22.Bisogna fare presente che il

valore d’apertura del diaframma 6è generalmente indicato con la lettera “f”

seguita dal numero corrispondente all’apertura. Avremo quindi per esempio f/1,

f/1.4, f/2... fino a f/22 e più, dove f/1 corrisponde ad un’apertura grande

mentre f/22 ad una molto piccola.

L’otturatore

Abbiamo detto

che il diaframma determina la quantità di luce che entra nella macchina. Un

altro dispositivo che insieme al diaframma agisce sulla quantità di luce è l’otturatore.

Esso

è una sorta di tendina posta tra il diaframma e Ia pellicola, che aprendosi

permette il passaggio della luce per un determinato tempo: maggiore è il tempo di apertura, maggiore sarà l'esposizione alla luce.Questo avviene ogni qualvolta scattiamo

una fotografia. Nelle macchine Reflex il tempo di apertura

dell’otturatore può essere regolato tramite un’apposita ghiera che riporta

indicati i tempi di apertura; nelle macchine attuali troviamo anche sistemi di

regolazioni digitali con indicazione del tempo impostato che appare sullo

schermo a cristalli liquidi (display); I tempi di apertura dell’otturatore sono

sempre indicati in secondi o in frazioni di secondo si va quindi da aperture di

alcuni secondi fino ad aperture di millesimi di secondo (Ia gamma di aperture

disponibili varia a seconda del tipo di macchina fotografica).

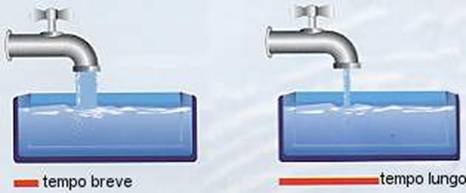

La coppia tempo/diaframma

Dopo aver analizzato singolarmente il funzionamento dei due principali dispositivi,

l’otturatore e il diaframma, bisogna ora far presente che esiste sempre una

relazione tra loro.

Per

chiarire meglio questa relazione, possiamo paragonare la pellicola ad un

recipiente che deve essere riempito dì acqua (la luce) ed il diaframma ad un

rubinetto. Se dobbiamo riempire il nostro contenitore

con una certa quantità d'acqua (luce) aprendo poco il rubinetto (diaframma) il

flusso sarà ridotto e il tempo per riempirlo (tempo d'otturazione) sarà lungo;

viceversa, aprendo molto il nostro rubinetto il flusso sarà superiore e di

conseguenza il tempo sarà più breve. La coppia tempo diaframma viene indicata con il tempo di apertura dell'otturatore

insieme al valore di apertura del diaframma (ad es. 1/125 f/8).

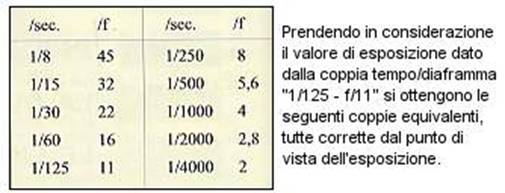

Dall'esempio

fotografico si capisce facilmente come si possano

ottenere valori d'esposizione equivalenti utilizzando coppie tempo / diaframma

differenti. In pratica un dato valore di esposizione,

come può essere quello ottenuto utilizzando un'apertura del diaframma pari a

f/11 ed un tempo di otturazione di 1/125 di secondo, può essere ottenuto

impiegando un tempo di otturazione più lungo, come 1/60 di secondo, ma con

un'apertura relativa del diaframma più piccola, pari a f/16. Viceversa,

utilizzando un tempo più rapido, ad esempio 1/250 di secondo, si otterrà

un'esposizione equivalente alla precedente aprendo il diaframma al valore f/8.

Ferme restando le medesime condizioni di luce si possono dunque individuare numerose coppie tempo/diaframma diverse fra loro ma

equivalenti in termini d'esposizione.