Di

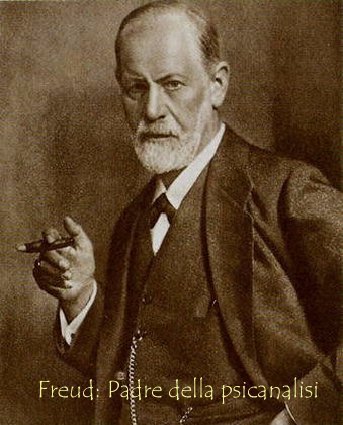

fatto la psicanalisi penetrò a Trieste verso i primi anni del Novecento,

e Svevo vi si accostò con curiosità e interesse, ma anche

con la sua naturale ironia. Negli anni del cosiddetto silenzio, cioè

dopo la pubblicazione di Senilità, a Svevo, sono parole sue, “capitarono,

non voluti da lui, due avvenimenti veramente letterari ch’egli accolse

senza sospetto non sapendoli tali”: l’incontro con Joyce e la lettura di

alcune opere di Freud.

Di

fatto la psicanalisi penetrò a Trieste verso i primi anni del Novecento,

e Svevo vi si accostò con curiosità e interesse, ma anche

con la sua naturale ironia. Negli anni del cosiddetto silenzio, cioè

dopo la pubblicazione di Senilità, a Svevo, sono parole sue, “capitarono,

non voluti da lui, due avvenimenti veramente letterari ch’egli accolse

senza sospetto non sapendoli tali”: l’incontro con Joyce e la lettura di

alcune opere di Freud.

Una questione del tutto aperta è quella che riguarda la cronologia di questo incontro: in alcune lettere, nel Soggiorno londinese (1926) e nel Profilo autobiografico (1928), le date che si riferiscono alla lettura di Freud non coincidono quasi mai. La più antica si colloca nel 1908 (“Lessi dei libri di Freud nel 1908 se non sbaglio”, scrive nel Soggiorno londinese), la più recente invece nel 1918. Allo scrittore Valerio Jahier, con cui Svevo fu in contatto epistolare dopo la pubblicazione della Coscienza di Zeno, scrive invece di avere conosciuto “una quindicina d’anni or sono [...] l’opera del Freud”, e inoltre precisando: “Grande uomo quel nostro Freud ma più per i romanzieri che per gli ammalati” (lettera del 10 dicembre 1927). È probabile, in sostanza, che riferimenti così incerti possano essere ricondotti alla lettura di opere diverse, avvenuta in tempi successivi.

Più complessi sono invece gli sviluppi e gli esiti culturali di quelle letture. È vero che nelle lettere a Jahier e in molte altre occasioni Svevo tende a sconfessare la psicanalisi, a distaccarsi da essa per ribadire l’autonomia letteraria dei suoi romanzi, ma è anche vero che la psicanalisi non lo “abbandonò più”, come scrive nel Soggiorno londinese.

Se da un lato Svevo ridimensionava gli ottimismi della psicoterapia, dall’altro non faceva che rafforzare l’ipotesi che la psicanalisi poteva offrire alla narrativa un valido presupposto ideologico per scardinare le basi del determinismo letterario del romanzo naturalista e verista. La realtà del profondo, se non poteva essere del tutto chiarita e risolta a livello terapeutico, poteva invece risultare determinante nell’elaborazione di una poetica moderna. La psicanalisi diventa perciò elemento portante del fatto letterario e della narrazione: Zeno ne è l’esempio più evidente, anche se oggi una parte della critica (Orlando, Lavagetto, Saccone) ha fortemente ridimensionato una certa interpretazione della Coscienza come autentico romanzo psicanalitico. Del resto lo stesso Svevo aveva scritto a questo proposito di avere giocato con questa scienza senza troppo andare per il sottile rispettandone i fondamenti scientifici: nel Soggiorno londinese, ricordato sopra, Svevo tendeva a ridurre sulla sua opera l’influenza della psicanalisi. Scrisse infatti che “noi romanzieri usiamo baloccarci con grandi filosofie e non siamo certo atti a chiarirle: le falsifichiamo ma le umanizziamo”: confermando in realtà un uso del tutto sui generis della psicanalisi, Svevo la piegava ai suoi interessi e alla strategia di uno scardinamento della narrativa realista ottocentesca. La psicanalisi diviene pertanto un’architettura filosofica, un metodo di lavoro e di auto-esplorazione, un impianto strutturale del romanzo, il presupposto necessario per creare un’atmosfera di rottura della trama oggettiva e per incrinare le certezze morali, economiche e sociali del personaggio-uomo del romanzo ottocentesco.

Ciò che interessava a Svevo nella Coscienza di Zeno era soprattutto l’indagine aperta nei meandri nascosti dell’inconscio, la decifrazione degli “atti mancati” (il più importante di tutti è quello che riguarda l’ultima sigaretta), gli scacchi mentali del personaggio: la psicanalisi rappresentava in questo senso una novità ideologica da utilizzare letterariamente, una riprova scientifica, un punto d’appoggio.