1939-1945

L'ANDAMENTO DELLA GUERRA

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

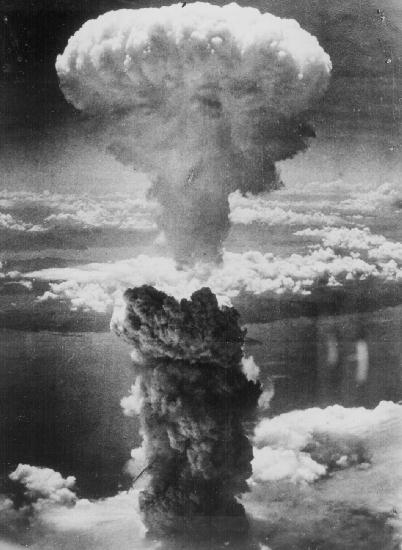

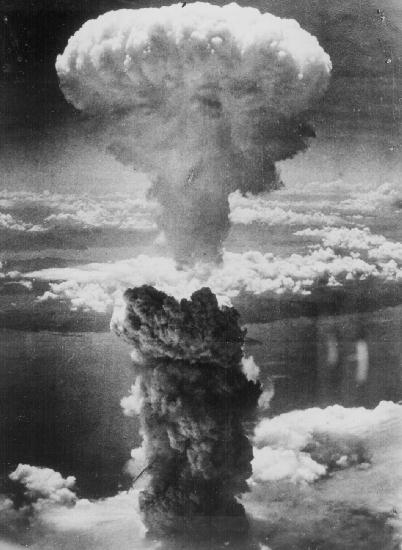

Hiroshima

e Nagasaki

Auschwitz

Primo

Levi

Italo

Calvino

Seconda

Guerra Mondiale

Seconda

Guerra Mondiale

Indice

1939

In marzo la Germania occupa

l’Austria e successivamente si rivolge verso la Cecoslovacchia, per impossessarsi

dei centri metallurgici e siderurgici più importanti dell’Europa

centro-orientale. Nonostante un recente accordo tra Gran Bretagna, Francia,

Italia e Germania, i tedeschi occupano tutta la Cecoslovacchia.

In aprile l’Italia attacca

l’Albania; la corona albanese passa a Vittorio Emanuele III.

In maggio Italia e Germania

firmano un patto d’acciaio che prevedeva l’intervento militare automatico

a fianco dell’alleato che fosse entrato in guerra. Firmando il patto, l’Italia,

che era del tutto impreparata ad una guerra di grandi dimensioni, era in

balìa dell’aggressivo espansionismo tedesco, che sembrava inevitabilmente

portare alla guerra.

In agosto Germania e

Unione Sovietica firmano un patto di non aggressione: la Germania si assicurava

la neutralità dell'URSS sul fronte orientale in cambio della spartizione

della Polonia.

Il primo settembre la

Germania attacca a sorpresa la Polonia puntando direttamente a conquistare

Varsavia: i carri armati e gli aerei tedeschi liquidarono le forze polacche

in meno di un mese. La Gran Bretagna e la Francia intervennero dichiarando

guerra alla Germania.

Il governo di Mosca decise

di intervenire (17 settembre), e, forte dell'avanzata delle sue truppe

nella Polonia orientale, pretese la propria parte nella spartizione del

paese

Patto tripartito tra

Germania, Italia e Giappone (27 settembre)

Mentre subentrava un

certo stallo generale, tanto che i Francesi e i Tedeschi si fronteggiavano

dietro le rispettive linee di difesa praticamente senza combattere («drole

de guerre», la strana guerra), nell'inverno del 1939-1940 l'Armata

rossa continuò, avanzando, a consolidare il proprio fronte: occupò

la Lituania, la Lettonia e l'Estonia, regioni di confine ritenute indispensabili

per la sicurezza dell'Unione Sovietica, sempre per lo stesso motivo fu

deciso l'attacco alla Finlandia (dicemnre 1939-marzo 1940).

Inizio

1940

Sopraggiunta la primavera,

il 9 aprile riprese l'iniziativa tedesca con l'attacco alla Danimarca (occupata

senza difficoltà) e alla Norvegia (definitivamente caduta solo il

10 giugno); in questo modo la Germania coinvolse la Scandinavia nel conflitto

nel puro interesse di accerchiare la Gran Bretagna. Mentre l'esercito tedesco

stava completando l'invasione della Norvegia, Hitler decise di attaccare

la Francia. L'operazione militare venne condotta con notevole abilità

tattica («Piano Manstein»): le truppe tedesche invasero Belgio

ed Olanda e puntarono poi su Parigi. Dal 10 maggio l’attacco tedesco si

concentrò sulle Ardenne circondando gli eserciti francese, inglese

e belga. Il corpo di spedizione inglese e parte dell’esercito francese

furono salvati dall’annientamento a Dunkerque, dove vennero reimbarcati

per l’Inghilterra.

L'Olanda e il Belgio

deposero le armi rispettivamente il 15 e il 28 maggio. Il fronte francese

fu completamente scompaginato (5-9 giugno) sulla Somme e poi sull'Aisne;

il 10 giugno Hitler entrò a Parigi ed il 22 la Francia fu costretta

a cedere le armi firmando (a Compiègne) l'armistizio con la Germania

e con l'Italia (24 giugno). Desideroso di "sedersi al tavolo dei vincitori"

quando sembrava che la guerra dovesse finire, Mussolini aveva deciso proprio

il 10 giugno di entrare in guerra ordinando l'immediato attacco

dell'Italia

alla Francia, peraltro con risultati poco apprezzabili, essendosi risolto

nell'occupazione di alcune zone lungo il confine italo–francese. La Francia

veniva divisa in due parti: a Nord sotto la diretta occupazione tedesca,

a Sud sotto il controllo di un governo collaborazionista con sede a Vichy

e con a capo il maresciallo Pétain.

dell'Italia

alla Francia, peraltro con risultati poco apprezzabili, essendosi risolto

nell'occupazione di alcune zone lungo il confine italo–francese. La Francia

veniva divisa in due parti: a Nord sotto la diretta occupazione tedesca,

a Sud sotto il controllo di un governo collaborazionista con sede a Vichy

e con a capo il maresciallo Pétain.

Tra agosto e settembre,

sull'onda del successo conseguito in Francia, i Tedeschi tentarono la mossa

decisiva: lo sbarco sulle coste britanniche (l'operazione venne chiamata

"Leone marino"). Ma lo scontro che ne seguì, noto come la "battaglia

d'Inghuilterra", segnò il primo fallimento tedesco, tanto che il

17 settembre Hitler si trovò costretto a rinviare a tempo indeterminato

ogni ulteriore tentativo in proposito e a limitarsi ad un'azione di bombardamento

sulle città inglesi. Che non durò a lungo, a causa dell'accanita

resistenza da parte della Royal Air Force la Luftwaffe dovette alla fine

desistere dagli attacchi aerei in massa. Fallì anche il tentativo

di attaccare Gibilterra dall'entroterra perché Berlino non riuscì

a convincere il generalissimo Franco ad accettare la richiesta di far passare

le truppe tedesche sul territorio spagnolo.

Nel frattempo l'Italia

aveva accresciuto il proprio raggio di azione attaccando gli Inglesi nel

Mediterraneo (Malta) e in Africa (Sudan e Somalia inglese, agosto 1940).

Tuttavia i successi conseguiti furono assai modesti e rivelarono ampiamente

l'inefficienza e l'impreparazione del nostro esercito. Allo stesso modo

l'attacco condotto dall'Italia alla Grecia (28 ottobre 1940) si tradusse

in un nulla di fatto.

Inizio

1941

Sollecitata dagli insuccessi

dell'esercito italiano che stavano traducendosi in una pericolosa disfatta,

la Germania fu costretta ad intervenire in soccorso del proprio alleato:

vennero pertanto inviate truppe tedesche sia in Africa, sotto il comando

del generale Erwin Rommel che riuscì a riconquistare la Cirenaica

(marzo-aprile) ma non l'Etiopia, sia, dopo l'occupazione della Romania,

nei Balcani, dove conseguirono la conquista della Bulgaria, della Grecia

(capitolata il 21 aprile) e dell'isola di Creta.

Agli inizi di giugno

le truppe tedesche e italiane conquistano la Yugoslavia, la Grecia e la

Bulgaria; la Croazia, retta da una dittatura fascista, acquistava autonomia

e la Slovenia passava all’Italia. Si chiudeva la prima fase del conflitto

(la «guerra lampo»): l’asse aveva il predominio totale nei

Balcani e nell’Europa centrale; l’Inghilterra aveva invece conservato il

controllo dell'Africa.

Il 21 giugno, ripudiando

il «patto di non aggressione» del 1939, la Germania, nella

speranza di convincere la Gran Bretagna a trattare la pace per unirsi contro

il comune nemico sovietico, attacca l'Unione Sovietica («piano Barbarossa»).

Il "piano Barbarossa" prevedeva, in coerenza con i dettami della "guerra

lampo", il rapido annientamento della resistenza nemica. Aiutate dalla

Romania, dalla Finlandia e dall'Ungheria, le truppe dell'Asse invasero

l’Unione Sovietica occupando in pochi mesi la Bielorussia, l’Ucraina, la

Crimea. Tentarono anche di spingersi fino a Mosca e a Leningrado ma i Russi

resistettero e le truppe dell'Asse si trovarono l'esecito sovietico di

fronte e la guerriglia partigiana nelle retrovie.

In agosto Inghilterra

e Stati Uniti fissano in una Carta atlantica i principi democratici della

lotta contro il nazismo.

Verso

la fine dell'anno, in un momento in cui il potenziale militare statunitense,

quasi inesistente nel 1940, era ancora lontano da un soddisfacente grado

di efficienza, il Giappone, deciso ad eliminare ogni concorrenza sul Pacifico,

attacca violentemente la base navale di Pearl Harbour nelle Hawaii, dove

si trovava la maggior parte della flotta degli Stati Uniti che furono così

trascinati nel conflitto. L'11 dicembre anche Italia e Germania dichiarano

guerra agli Stati Uniti.

Verso

la fine dell'anno, in un momento in cui il potenziale militare statunitense,

quasi inesistente nel 1940, era ancora lontano da un soddisfacente grado

di efficienza, il Giappone, deciso ad eliminare ogni concorrenza sul Pacifico,

attacca violentemente la base navale di Pearl Harbour nelle Hawaii, dove

si trovava la maggior parte della flotta degli Stati Uniti che furono così

trascinati nel conflitto. L'11 dicembre anche Italia e Germania dichiarano

guerra agli Stati Uniti.

Inizio

1942

I successi giapponesi nei

primi mesi di guerra furono straordinari: nel giro di pochi mesi essi riuscirono

ad occupare vastissimi territori. Grazie ad una serie di operazioni aeronavali

i Giapponesi conquistarono le Filippine, la Malesia (gennaio) e Singapore

(febbraio) che divennero basi d'attacco per la conquista dell'Indonesia

effettuata fra gennaio e marzo e facilitata dall'annientamento delle forze

navali alleate (battaglia del mar di Giava). Ma già ad agosto la

loro massima espansione era raggiunta. Gli Alleati reagirono con forza

ed efficacia; la loro controffensiva a Guadalcanal (agosto) segnò

la fine dell'avanzata giapponese.

Vinti i Tedeschi nella

"battaglia dell'Atlantico", gli Anglo-Americani volsero il loro impegno

in Africa. L'offensiva alleata, sotto il comando del generale inglese Montgomery,

culminò nella vittoriosa battaglia di El Alamein (23 ottobre, 3-4

novembre). Agli Italo-Tedeschi sconfitti non rimase che ripiegare perdendo

rapidamente il controllo dell'intera Africa.

L'8 novembre gli Alleati

sbarcano in Marocco e in Algeria. Dopo una breve fase di resistenza fittizia,

le truppe francesi di Vichy dell'Africa settentrionale si schierarono a

fianco degli Alleati e marciarono verso la Tunisia (13 novembre).

La reazione di Hitler

fu immediata: l'11 novembre la Wehrmacht invase la zona meridionale della

Francia, già sotto il controllo del governo di Vichy, mentre forze

italiane occupavano Nizza e la Corsica; il 27 novembre il cosiddetto esercito

francese d'armistizio fu sciolto e la flotta francese di Tolone si autoaffondò

per non cadere nelle mani dei tedeschi.

Nel frattempo, il tremendo

scontro russo-tedesco, protrattosi per tutto l'anno entrava nella fase

decisiva: dopo aver bloccato l'offensiva generale tedesca lanciata nel

mese di giugno i Sovietici erano passati al contrattacco impegnando duramente

i Tedeschi a Stalingrado (luglio 1942-febbraio 1943).

Inizio

1943

Il 1943 fu il primo anno

di guerra in cui le forze dell’Asse si trovarono in difficoltà a

causa delle reazioni degli alleati e dello sviluppo della resistenza popolare

in tutti i paesi occupati. Contro l’oppressione insostenibile del nazifascismo,

in tutta Europa sorgono movimenti di lotta clandestina che si coagulano

nella Resistenza armata dei singoli Paesi occupati: in Polonia insorge

eroicamente il ghetto di Varsavia;; in URSS l’esercito regolare è

appoggiato dai partigiani; in Jugoslava il comandante Tito guida la riscossa

contro le truppe tedesche; la Grecia resiste a ben tre eserciti invasori

(tedesco, italiano, bulgaro); in Francia le formazioni clandestine vengono

unificate sotto la direzione del generale De Gaulle, fuoriuscito in Inghilterra.

Ovunque la Resistenza assume l’aspetto di una lotta di popolo, trasformandosi

talvolta in rivolta sociale, talaltra in guerra civile (tra partigiani

e collaborazionisti).

A gennaio gli Italo-Tedeschi

sono costretti ad abbandonare la Libia; in marzo gli Anglo-Americani, dopo

aver occupato l'Algeria e il Marocco, penetrano in Tunisia; a maggio tutto

il Nord Africa è nelle loro mani.

A febbraio viene completata

la conquista di Guadalcanal nell'Oceano Pacifico e a Stalingrado i Sovietici

infliggono una pesantissima sconfitta ai Tedeschi costringendoli alla resa

(2 febbraio). Era l'inizio della disfatta. Nonostante i tentativi compiuti

i Tedeschi non riuscirono più a raggiungere alcun successo significativo

sul suolo russo, trascinando nella tragedia della ritirata i loro alleati.

Due mesi dopo la conquista

dell'Africa, il 10 luglio gli Alleati sbarcano in Sicilia e respingono

le forze italo-tedesche dall'isola dopo oltre un mese di combattimenti;

quindi passano in Calabria (2-3 settembre) mentre l'Italia si arrendeva

senza condizioni (8 settembre). La mattina del giorno seguente all'armistizio

di Cassibile gli Anglo-Americani operano uno sbarco a Salerno. Ai primi

di ottobre gli Alleati entrano a Napoli (dove nel frattempo i Napoletani,

insorti, avevano cacciati i Tedeschi) ma la loro avanzata verso il Nord

è bloccata sul Garigliano e il Sangro, sulla "Linea Gustav", un

fronte che aveva in Cassino il principale centro di resistenza.

Nel mese di luglio in

Italia si verificano avvenimenti decisivi: caduta di Mussolini (23-25 luglio),

costituzione di un governo diretto dal maresciallo Badoglio, richiesta

agli Alleati dell'armistizio (firmato a Cassibile il 3 settembre e reso

pubblico l'8). Iniziava per l'Italia un periodo particolarmente travagliato.

L'armistizio, infatti, venne comunicato alla popolazione e all'esercito

senza che si fornissero nel contempo quelle indicazioni operative indispensabili

a fronteggiare la nuova situazione crestasi. Nel caos più assoluto,

con l'esercito allo sbando, il 9 settembbre il re e Badoglio abbandonarono

Roma per trasferirsi a Sud, mentre i Tedeschi, da tempo attenti all'evoluzione

della situazione italiana, si accingevano ad occupare il paese, annientando

nel sangue ogni resistenza.

Nel frattempo Mussolini,

arrestato il 25 luglio a Roma, viene trasferito prima all'isola di Ponza,

poi alla Maddalena e infine a Campo Imperatore sul Gran Sasso, dove il

12 settembre fu liberato con un'ardita azione dal colonnello tedesco Skorzeny

e trasferito in Germania. Poco dopo Mussolini, sotto la protezione dei

Tedeschi, costituiva nell'Italia settentrionale, a Salò, un nuovo

stato fascista che assunse il nome di Repubblica Sociale Italiana con capitale

a Salò sul Lago di Garda (23 settembre).

Il governo Badoglio,

dopo aver firmato il 29 settembre a Malta un nuovo armistizio ("armistizio

lungo"), dichiara guerra alla Germania il 13 ottobre e un mese dopo viene

riconosciuto dagli Alleati come cobelligerante.

La Bulgaria capitola

subito dopo che il suo territorio era stato attaccato dall'Armata rossa

(5-6 settembre). Romania e Bulgaria si schierano contro il Reich.

Inizio

1944

Tedeschi

e Giapponesi sono costretti ad arretrare su tutti i fronti. In Italia gli

Alleati, che avevano operato uno sbarco in forze ad Anzio (22 gennaio),

dovettero condurre una lunga e accanita battaglia per occupare il settore

di Cassino e ottenere così la rottura del fronte (maggio). La loro

avanzata proseguì poi verso Roma, raggiunta tra il 4 e il 5 giugno,

Livorno (19 luglio) e Firenze (agosto), ma i Tedeschi costituirono una

nuova linea di difesa più a nord, la cosiddetta «linea gotica»,

a ridosso della quale le operazioni ebbero un periodo di stasi durante

l'inverno.

Tedeschi

e Giapponesi sono costretti ad arretrare su tutti i fronti. In Italia gli

Alleati, che avevano operato uno sbarco in forze ad Anzio (22 gennaio),

dovettero condurre una lunga e accanita battaglia per occupare il settore

di Cassino e ottenere così la rottura del fronte (maggio). La loro

avanzata proseguì poi verso Roma, raggiunta tra il 4 e il 5 giugno,

Livorno (19 luglio) e Firenze (agosto), ma i Tedeschi costituirono una

nuova linea di difesa più a nord, la cosiddetta «linea gotica»,

a ridosso della quale le operazioni ebbero un periodo di stasi durante

l'inverno.

Nella notta tra il 5

e il 6 giugno del 1944 le truppe alleate, poste sotto il comando del generale

americano Eisenhower, affrontarono i Tedeschi sul fronte normanno e il

26 agosto il generale De Gaulle entra trionfalmente a Parigi. Alla fine

di settembre la Francia e il Belgio erano quasi del tutto liberati. Il

16 dicembre von Rundstedt lanciò l'ultima controffensiva della Wehrmacht

nelle Ardenne, che venne affiancata da attacchi tra la Saar e il Reno.

Inizio

1945

Ormai era il crollo: presa

tra due fuochi, ad Ovest dagli Anglo-Americani e ad Est dai Sovietici,

la Germania si difese con accanimento ma senza alcuna possibilità

di successo. L'Armata Rossa, dopo aver occupato Polonia, Cecoslovacchia

e Ungheria, entrava in Germania ed Austria: Vienna cadeva il 13 aprile.

Gli Alleati superarono il Reno in più punti (marzo), proseguendo

rapidamente la loro avanzata verso il cuore della Germania, che, sottoposta

a durissimi bombardamenti aerei, era ormai ridotta allo stremo. I Francesi

si impadronirono di Stoccarda e gli Americani invasero la Baviera e raggiunsero

Monaco (29 aprile).

In Italia, dopo la stasi

invernale, il generale Clark e il maresciallo Alexander lanciarono un'offensiva

generale su tutto il fronte che portò le truppe alleate a raggiungere

i principali centri dell'Italia settentrionale dove il 25 aprile il generale

Cadorna, comandante militare del CLNAI, aveva ordinato l'insurrezione generale

delle forze partigiane,

che a partire dalla fine del 1943 avevano impegnato sempre più seriamente

i Tedeschi e i fascisti.

La resa delle forze tedesche

avvenne per gradi: a Caserta (29 aprile) per le truppe in Italia e Austria;

a Luneburgo (4 maggio) per quelle in Vestfalia, Danimarca e Olanda; a Reims,

infine, la resa incondizionata nelle mani dei comandanti in capo alleati,

firmata il 7 maggio e confermata l'8 maggio a Berlino dal governo dell'ammiraglio

Donitz, succeduto a Hitler che si era suicidato il 30 aprile.

L'Europa centrale si

riorganizzò: l'Austria proclamò la propria indipendenza (14

maggio), il governo Benes rientrò a Praga (10 maggio) ma dovette

riconoscere l'annessione da parte dell'URSS della Russia subcarpatica (che

era cecoslovacca nel 1938). Sorsero inoltre numerose altre difficoltà:

questione di Trieste tra la Iugoslavia di Tito e l'Italia per il possesso

della città e delle zone circostanti (aprile-maggio); rivolte in

Algeria (maggio); ritorno di Pétain in Francia (26 aprile) dove

fu arrestato in attesa del processo (23 luglio - 15 agosto); movimenti

antifrancesi in Siria e nel Libano, favoriti dalla tensione che oppose

i governi di Londra e Parigi su tale questione; crisi dinastica in Belgio.

Rimaneva aperto il fronte

asiatico, dove i Giapponesi resistevano oltre ogni previsione. Per piegare

la resistenza del Giappone e dunque riaprmiare milioni di vite, questa

fu la motivazione ufficiale alla quale va tuttavia aggiunta la volontà

di dimostrare soprattutto all'URSS la superiorità militare raggiunta

(lo scenario è ormai da "guerra fredda"), il nuovo presidente degli

Stati Uniti, Harry Truman (1884-1972), decise di usare la nuova tremenda arma nucleare di recente fabbricazione.

tremenda arma nucleare di recente fabbricazione.

Il 6 agosto 1945 una

bomba atomica radeva quasi completamente al suolo Hiroshima causando la

morte di oltre 90.000 persone; il 9 agosto era la volta di Nagasaki. Il

giorno avanti, l'8 agosto, l'Unione Sovietica dichiarava guerra al Giappone,

aprendo le ostilità in Manciuria e in Corea. Gli effetti delle bombe

atomiche furono devastanti anche sul morale dei Giapponesi: le ostilità

vennero sospese il 16 agosto e la capitolazione fu firmata il 2 settembre

a bordo della corazzata «Missouri» nella rada di Tokyo.

Si chiudeva finalmente

la seconda guerra mondiale: aveva causato circa 50 milioni di morti, oltre

a un numero imprecisato di feriti, di dispersi e atroci conseguenze, a

quel momento difficilmente valutabili, soprattutto per gli scampati di

Hiroshima

e Nagasaki.

Inizio

![]() Seconda

Guerra Mondiale

Seconda

Guerra Mondiale

dell'Italia

alla Francia, peraltro con risultati poco apprezzabili, essendosi risolto

nell'occupazione di alcune zone lungo il confine italo–francese. La Francia

veniva divisa in due parti: a Nord sotto la diretta occupazione tedesca,

a Sud sotto il controllo di un governo collaborazionista con sede a Vichy

e con a capo il maresciallo Pétain.

dell'Italia

alla Francia, peraltro con risultati poco apprezzabili, essendosi risolto

nell'occupazione di alcune zone lungo il confine italo–francese. La Francia

veniva divisa in due parti: a Nord sotto la diretta occupazione tedesca,

a Sud sotto il controllo di un governo collaborazionista con sede a Vichy

e con a capo il maresciallo Pétain.

Verso

la fine dell'anno, in un momento in cui il potenziale militare statunitense,

quasi inesistente nel 1940, era ancora lontano da un soddisfacente grado

di efficienza, il Giappone, deciso ad eliminare ogni concorrenza sul Pacifico,

attacca violentemente la base navale di Pearl Harbour nelle Hawaii, dove

si trovava la maggior parte della flotta degli Stati Uniti che furono così

trascinati nel conflitto. L'11 dicembre anche Italia e Germania dichiarano

guerra agli Stati Uniti.

Verso

la fine dell'anno, in un momento in cui il potenziale militare statunitense,

quasi inesistente nel 1940, era ancora lontano da un soddisfacente grado

di efficienza, il Giappone, deciso ad eliminare ogni concorrenza sul Pacifico,

attacca violentemente la base navale di Pearl Harbour nelle Hawaii, dove

si trovava la maggior parte della flotta degli Stati Uniti che furono così

trascinati nel conflitto. L'11 dicembre anche Italia e Germania dichiarano

guerra agli Stati Uniti.

Tedeschi

e Giapponesi sono costretti ad arretrare su tutti i fronti. In Italia gli

Alleati, che avevano operato uno sbarco in forze ad Anzio (22 gennaio),

dovettero condurre una lunga e accanita battaglia per occupare il settore

di Cassino e ottenere così la rottura del fronte (maggio). La loro

avanzata proseguì poi verso Roma, raggiunta tra il 4 e il 5 giugno,

Livorno (19 luglio) e Firenze (agosto), ma i Tedeschi costituirono una

nuova linea di difesa più a nord, la cosiddetta «linea gotica»,

a ridosso della quale le operazioni ebbero un periodo di stasi durante

l'inverno.

Tedeschi

e Giapponesi sono costretti ad arretrare su tutti i fronti. In Italia gli

Alleati, che avevano operato uno sbarco in forze ad Anzio (22 gennaio),

dovettero condurre una lunga e accanita battaglia per occupare il settore

di Cassino e ottenere così la rottura del fronte (maggio). La loro

avanzata proseguì poi verso Roma, raggiunta tra il 4 e il 5 giugno,

Livorno (19 luglio) e Firenze (agosto), ma i Tedeschi costituirono una

nuova linea di difesa più a nord, la cosiddetta «linea gotica»,

a ridosso della quale le operazioni ebbero un periodo di stasi durante

l'inverno.

tremenda arma nucleare di recente fabbricazione.

tremenda arma nucleare di recente fabbricazione.