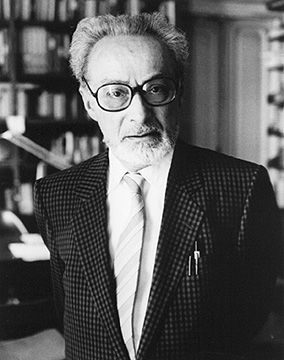

(Torino, 1919 - 1987)

Vita e opere

Primo Levi, nato a Torino

nel 1919, nel 1944 subì per la sua origine ebraica la deportazione

e la prigionia nel campo di concentramento di Auschwitz.

Fu uno dei pochissimi superstiti solo perché la scarsità

della manodopera consigliò ai Tedeschi, come ricordava egli stesso,

di “sospendere temporaneamente le uccisioni ad arbitrio dei singoli”. Dopo

una intensa vita di lavoro come chimico e letterato, e di studio, è

morto suicida a Torino nel 1987.

Scritto di getto nel

1946, e pubblicato nel 1947, Se questo

è un uomo descrive in forma  lucida

e straziante la vita di Levi e dei suoi compagni di sofferenza, narrando

gli episodi cruciali dei mesi trascorsi nel Lager.

La drammatica testimonianza rispetta la sequenza cronologica degli avvenimenti,

mettendone a nudo gli aspetti sconvolgenti per crudeltà e degradazione,

in un inferno che devasta l’essere umano nel fisico e nello spirito, annientandone

la dignità e il rispetto di sé.

lucida

e straziante la vita di Levi e dei suoi compagni di sofferenza, narrando

gli episodi cruciali dei mesi trascorsi nel Lager.

La drammatica testimonianza rispetta la sequenza cronologica degli avvenimenti,

mettendone a nudo gli aspetti sconvolgenti per crudeltà e degradazione,

in un inferno che devasta l’essere umano nel fisico e nello spirito, annientandone

la dignità e il rispetto di sé.

L’impegno documentario

si accompagna ad una costante esigenza dell’autore di capire e di spiegare,

a se stesso prima ancora che agli altri, i motivi di un fenomeno tanto

perverso come l’antisemitismo, ma l’amara conclusione è che nulla

può spiegare la tragedia dei campi di concentramento, e che forse

“quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve

comprendere, perché comprendere è quasi giustificare”.

Lo stile del racconto

non è dettato da ambizioni letterarie, ma da una profonda necessità

interiore di chiarezza; per questo l’autore si mantiene costantemente su

un registro sobrio, attento a non lasciarsi trascinare a toni patetici

o retorici e a non indulgere a particolari macabri.

Anche La

tregua (1963) ripropone il tema della deportazione, ma in questo testo,

costruito con una cura stilistica e con prospettive letterarie più

evidenti, il motivo dominante è il senso di gioia dei prigionieri

liberati, più forte di ogni altro sentimento, anche se l’ombra scura

della guerra fredda grava già sul mondo appena uscito dal conflitto.

L’autore si sofferma sugli episodi più divertenti e strani del viaggio

di ritorno dal Lager, e il gusto di narrare e il piacere dell’avventura,

nonostante lo sfondo di violenza e di devastazione, imprimono al racconto

un ritmo mosso, ravvivato sempre da un tocco di ironia.

Negli stessi anni, Levi

si dedica con alti risultati alla poesia e alla narrativa breve. Nel 1966,

sotto lo pseudonimo di Damiano Malabaila, escono le Storie naturali, una

serie di quindici racconti con cui vince il Premio Bagutta 1967, e nei

quali vengono ancora una volta denunciati gli orrori del nazismo. Al lavoro

di chimico si ispirano Vizio di forma (1971) e Il sistema periodico (1975),

una raccolta di ventuno racconti, ognuno dei quali è un pretesto

per rievocare episodi lieti o tristi della sua vita, e per ripercorrere

le tappe della sua formazione di uomo, compiuta attraverso la forzata presa

di coscienza della propria condizione di ebreo, la crescita dell’impegno

razionale e dell’intransigenza morale, in difesa della tolleranza, del

rispetto verso gli altri e della dignità umana.

La chiave a stella (1978),

che si svolge in ambiente operaio, testimonia invece l’interesse di Levi

per i rapporti che legano il lavoro alla letteratura; egli infatti affida

all’immagine di un “montatore di racconti” il compito di chiarire il modo

in cui le sue diverse attività si influenzano reciprocamente. Montatore,

ma di gru e di impianti petroliferi, è anche il protagonista, che

narra direttamente la sua storia all’autore. La struttura del romanzo determina

anche la scelta dello stile e del linguaggio, colorito ed espressivo, una

vivace mistura di italiano e di dialetto piemontese ricca di invenzioni

gergali.

Con Se non ora, quando?

(1982) lo scrittore riprende il tema della persecuzione degli ebrei; racconta

infatti le sventure di un gruppo di ebrei deportati nei Lager e l’odissea

che li aspetta per potere tornare – per chi riesce a tornare – alle proprie

case; ma si tratta stavolta di un vero e proprio romanzo di finzione, nel

quale lo scrittore non compare come personaggio e non rievoca in forma

diretta le sue esperienze personali.

Il principio di conservare

integro l’uso del pensiero e della ragione, in nome del rispetto per gli

altri e della dignità umana, anima anche l’ultima opera di Levi,

I sommersi e i  salvati

(1986), un piccolo libro che sembra presagire la tragica conclusione della

sua vita. In esso l’autore sottolinea il dovere morale di non dimenticare

le tragiche conseguenze dell’intolleranza e di combattere con decisione

e senza viltà ogni forma di disprezzo nei confronti di chi è

diverso da noi: il suo è il vero e proprio testamento ideale di

un uomo sorretto per tutta la vita da una rigorosa coerenza, il quale ha

consegnato alla letteratura, ma soprattutto alla storia, un’alta lezione

di dignità e l’indicazione netta del percorso necessario per mantenere

l’integrità della coscienza morale.

salvati

(1986), un piccolo libro che sembra presagire la tragica conclusione della

sua vita. In esso l’autore sottolinea il dovere morale di non dimenticare

le tragiche conseguenze dell’intolleranza e di combattere con decisione

e senza viltà ogni forma di disprezzo nei confronti di chi è

diverso da noi: il suo è il vero e proprio testamento ideale di

un uomo sorretto per tutta la vita da una rigorosa coerenza, il quale ha

consegnato alla letteratura, ma soprattutto alla storia, un’alta lezione

di dignità e l’indicazione netta del percorso necessario per mantenere

l’integrità della coscienza morale.