PARTI IN

CAUSA

TEMPI

E LUOGHI

OBIETTIVI

DEI BELLIGERANTI

GLI

ARMISTIZI E LA PACE

CONSEGUENZE

POLITICHE

CONSEGUENZE

ECONOMICHE

IL

COSTO IN VITE UMANE

Cronologia

Olocausto

Hiroshima

e Nagasaki

Auschwitz

Indice

Questi elencati sono solamente i più importanti perché in totale gli Stati belligeranti furono addirittura 61 contro 36 e le battaglie, dure e sanguinose, non si svolsero soltanto e prevalentemente sui fronti europei ma infuriarono anche nel Pacifico, in Asia e in Africa.

Cominciata come un conflitto

circoscritto all’Europa, la seconda guerra mondiale si allargò fino

a fondersi con uno scontro in Estremo Oriente, diventando una guerra globale

di proporzioni immani che non si limitò ai paesi belligeranti (la

maggior parte delle grandi potenze ed un gran numero di piccoli stati)

ma ebbe grandi ripercussioni anche sui paesi neutrali. La guerra cominciò

in Europa il 1° settembre 1939, quando la Germania iniziò l’invasione

della Polonia, e finì il 2 settembre 1945 con la resa del Giappone,

avvenuta formalmente a bordo della corazzata USA «Missouri»

nella baia di Tokyo.

I due maggiori teatri

delle operazioni furono l’Europa, compresa la costa del nord Africa ed

il nord Atlantico e l’Asia, più particolarmente il Pacifico centrale

e sud–occidentale, la Cina, la Birmania ed il Giappone.

La guerra che i nazisti

scatenarono nel 1939 fu una lotta per il potere mondiale: i regimi nazista

e fascista di Germania, Italia e Giappone attaccarono le democrazie occidentali

e il comunismo sovietico per il possesso dei mercati mondiali ma alla guerra

non furono estranei motivazioni ideologiche: la guerra fu anche lotta tra

opposte ideologia: totalitarismo e democrazia.

Causa prossima della

guerra fu l'invasione della Polonia (1° settembre 1939). Hitler aveva

preteso dalla Polonia la cessione di Danzica e di un "corridoio" che permettesse

la congiunzione della Prussia occidentale alla orientale. La Polonia respinse

l’ultimatum e la Germania, aspettandosi che ancora una volta le potenze

europee avrebbero accettato il fatto compiuto, come era successo per l'annessione

dell'Austria e dei Sudeti, occupò Danzica e varcò le frontiere

polacche. Questa volta Francia ed Inghilterra, legate da un patto di alleanza

militare alla Polonia, reagirono e appena due giorni dopo (3 settembre)

dichiararono guerra alla Germania.

Il Presidente degli Stati Uniti d’America e il Primo ministro, Sig. Churchill, in rappresentanza del Governo di Sua Maestà Britannica nel Regno Unito, essendosi riuniti a convegno, ritengono opportuno render noti taluni principi comuni della politica nazionale dei rispettivi Paesi, sui quali essi fondarono le loro speranze per un più felice avvenire del mondo.

primo

I loro Paesi non aspirano

a ingrandimenti territoriali o d’altro genere.

secondo

Essi non desiderano mutamenti

territoriali che non siano conformi al desiderio, liberamente espresso,

dei popoli interessati.

terzo

Essi rispettano il diritto

di tutti i popoli a scegliersi la forma di governo sotto la quale intendono

vivere; e desiderano vedere restituiti i diritti sovrani di autogoverno

a coloro che ne sono stati privati con la forza.

quarto

Fermo restando il rispetto

dovuto ai loro attuali impegni, essi cercheranno di far sì che tutti

i paesi, grandi e piccoli, vincitori e vinti, abbiano accesso, in condizioni

di parità, ai commerci e alle materie prime mondiali necessarie

alla loro prosperità economica.

quinto

Essi desiderano attuare

fra tutti i popoli la più piena collaborazione nel campo economico,

al fine di assicurare a tutti migliori condizioni di lavoro, progresso

economico e sicurezza sociale.

sesto

Dopo la definitiva distruzione

della tirannia nazista, essi sperano di veder stabilita una pace che offra

a tutti i popoli i mezzi per vivere sicuri entro i loro confini e dia affidamento

che tutti gli uomini, in tutti i paesi, possano vivere la loro vita liberi

dal timore e dal bisogno.

settimo

Una simile pace dovrebbe

permettere a tutti gli uomini di navigare senza impedimenti oceani e mari.

ottavo

Essi sono convinti che,

per ragioni pratiche nonché spirituali, tutte le nazioni del mondo

debbano addivenire all’abbandono dell’impiego della forza. Poiché

nessuna pace futura potrebbe essere mantenuta se gli Stati che minacciano,

e possono minacciare, aggressioni al di fuori dei loro confini, continuassero

a impiegare armi terrestri, navali ed aeree, essi ritengono che, in attesa

che sia stabilito un sistema permanente di sicurezza generale, è

indispensabile procedere al disarmo di quei paesi. Analogamente, essi aiuteranno

e incoraggeranno tutte le misure praticabili al fine di alleggerire il

peso schiacciante degli armamenti per tutti i popoli amanti della pace.

La fine delle ostilità

non fu seguita a breve distanza dai trattati di pace; quelli che vennero stipulati furono datati in periodi molto successivi:

vennero stipulati furono datati in periodi molto successivi:

![]() Trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 per Italia, Romania, Bulgaria,

Ungheria e Finlandia;

Trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 per Italia, Romania, Bulgaria,

Ungheria e Finlandia;

![]() Trattato di San Francisco dell'8 settembre 1951 per il Giappone (a cui

non partecipò l'URSS);

Trattato di San Francisco dell'8 settembre 1951 per il Giappone (a cui

non partecipò l'URSS);

![]() Trattato di Stato del 15 maggio 1955 per l'Austria.

Trattato di Stato del 15 maggio 1955 per l'Austria.

![]() Gli accordi di Yalta e Potsdam

Gli accordi di Yalta e Potsdam

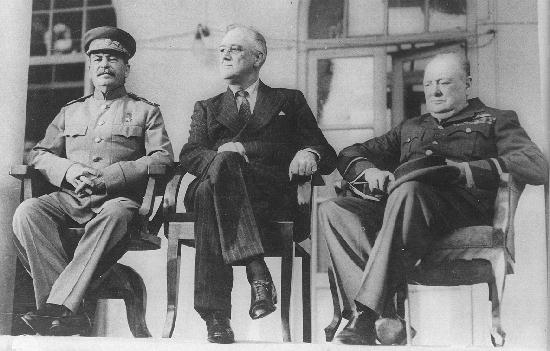

I vincitori sovietici,

americani e inglesi si incontrarono a Yalta (4-12 febbraio) e a Postdam

(17 luglio - 2 agosto) per discutere l'organizzazione dell'Europa, e in

particolare del futuro della Germania, dopo la fine del conflitto.

Gli accordi stabilivano

l’influenza parziale o totale dell’URSS nei paesi dell’Europa orientale

(Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Albania)

che l’Armata rossa aveva liberato dalla dominazione tedesca, mentre l’Italia

e la Grecia, con tutte le altre nazioni occidentali, sarebbero dovute rimanere

sotto l’influenza alleata.

La carta d'Europa mutò

profondamente. Le maggiori annessioni furono realizzate dall’Unione Sovietica

la quale aggiunse alle terre occupate tra il 1939 e il 1940 (Galizia, Estonia,

Lettonia e Lituania) la Polonia orientale. Quale compenso per tale perdita

il nuovo governo polacco ricevette dalla Germania l’ampia fascia territoriale

comprendente importanti centri quali Stettino e Breslavia nonché

Danzica e il suo territorio, ad eccezione di Konigsberg passata all’Unione

Sovietica con il nome di Kaliningrad (da M.J. Kalinin, tra il 1922 e il

1946 uno dei massimi responsabili del governo sovietico). L'Italia dovette

cedere l'Istria e parte della Venezia Giulia alla Iugoslavia; l'Austria

e la Cecoslovacchia riottennero l'indipendenza. La Germania, privata di

una buona parte dei territori sul confine orientale (Prussia orientale,

Pomerania e Slesia, cedute alla Polonia), venne divisa in due repubbliche,

la Repubblica Federale Tedesca e la Repubblica Democratica Tedesca, mentre

Berlino risultò a sua volta divisa fra gli ex alleati in quattro

settori.

A Yalta inoltre si stabilì

la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), erede della

Società delle Nazioni e retta da un consiglio di sicurezza composto

da Cina, Francia, Inghilterra, URSS, USA, con il compito di tutelare la

stabilità degli assetti esistenti e la pace.

Lo scenario mondiale del

dopoguerra fu caratterizzato dalla presenza di due grandi blocchi di paesi,

ordinati al loro interno secondo modelli di riferimento forniti dalle due

superpotenze, l'URSS ad est e gli USA a ovest. Nell'area soggetta all’egemonia

sovietica (campo socialista) si impose la dittatura dei partiti comunisti

filo–russi: le leve dell’economia erano centralizzate dallo stato, divenuto

unico proprietario delle grandi imprese; la grande proprietà fondiaria

era stata smantellata e la terra era stata distribuita ai contadini riuniti

in cooperative. A una più o meno ampia serie di misure assistenzialistiche,

si unì il ferreo controllo dell’opinione pubblica attraverso il

monopolio dei mezzi d’informazione e dell’educazione dei giovani sottratta

alla Chiesa.

Nell'area soggetta agli

Stati Uniti (mondo libero) prevalse la democrazia rappresentativa parlamentare,

a meno che non si temessero minacce per l’ordine sociale esistente; l’economia

fu ispirata ai principi libero–scambisti, nella completa tutela della proprietà

privata e della libera iniziativa imprenditoriale.

Il bilancio della seconda guerra mondiale fu terrificante: 55 milioni di morti, di cui 40 nella sola Europa. Il bilancio è ancora più tragico se consideriamo che più della metà delle vittime era costituita da civili. Questa allarmante proporzione, mai verificatasi in precedenza, è connessa in parte all’adozione di nuova tecniche distruttive, soprattutto i bombardamenti aerei che colpivano indiscriminatamente obbiettivi militari e civili, in parte al carattere di guerra partigiana e di rivolta politica e morale contro la barbarie nazista assunto dal conflitto. Le perdite umane furono certamente il più grave danno provocato dalla seconda guerra mondiale, ma non l’unico.

Morti e dispersi

| Nazionalità | Soldati | Civili |

| Americani | 220.000 | 0 |

| Inglesi | 370.000 | 60.000 |

| Francesi | 250.000 | 360.000 |

| Belgi | 10.000 | 90.000 |

| Olandesi | 10.000 | 190.000 |

| Norvegesi | 10.000 | 2.000 |

| Tedeschi | 3.250.000 | 3.800.000 |

| Italiani | 330.000 | 85.000 |

| Austriaci | 230.000 | 80.000 |

| Cecoslovacchi | 20.000 | 330.000 |

| Ungheresi | 120.000 | 280.000 |

| Jugoslavi | 30.000 | 1.360.000 |

| Greci | 20.000 | 140.000 |

| Bulgari | 10.000 | 10.000 |

| Rumeni | 200.000 | 470.000 |

| Polacchi | 120.000 | 5.300.000 |

| Finlandesi | 90.000 | 0 |

| Sovietici | 13.600.000 | 80.000.000 |

| Neozelandesi | 10.000 | 0 |

| Australiani | 30.000 | 0 |

| Cinesi | 3.500.000 | 10.000 |

| Giapponesi | 1.700.000 | 360.000 |

| totale | 24.400.000 | 30.917.000 |

| totale generale | 55.317.000 |