|

|

||||

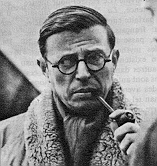

Jean-Paul

Sartre (1905-1980), orphelin de père, a été élevé

par sa mère. Il entre, en 1924, à l'Ecole normale supérieure,

où ses amis se nomment Raymond Aron, Paul Nizan. Jean-Paul

Sartre (1905-1980), orphelin de père, a été élevé

par sa mère. Il entre, en 1924, à l'Ecole normale supérieure,

où ses amis se nomment Raymond Aron, Paul Nizan. Il est reçu premier, en 1929, à l'agrégation de philosophie. Sa première publication philosophique (L'Imagination, 1936) précède les écrits littéraires (La Nausée, 1938, et Le Mur, 1939). En 1943, Les Mouches connaissent un grand retentissement et Sartre, à la Libération, va devenir un écrivain célèbre, bien que sa grande œuvre philosophique L'Etre et le Néant (1943), n'ait connu que peu de succès. Sartre quitte l'enseignement en 1945. Il se consacre à l'écriture et fonde, avec Simone de Beauvoir, sa compagne, et Maurice Merleau-Ponty, la revue des Temps Modernes, politiquement très engagée. Ses pièces de théâtre (Huis-clos, 1945 , Morts sans sépulture. 1946 ; Les mains sales, 1948), mais aussi ses romans (Les chemins de la liberté, 1945), ainsi que ses essais (Baudelaire, 1947 ; Qu'est-ce que la littérature?, 1947 : Réflexions sur la question juive, 1947) lui valent une immense réputation et provoquent parfois le scandale. A partir de 1950, Sartre se rapproche du Parti communiste dont il est un " compagnon de route " critique et avec lequel il rompra totalement en 1968, lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie. De 1950 aux années 60, Sartre approfondit remarquablement la théorie marxiste (Critique de la raison dialectique, 1960). Les mots (1964) lui vaudront le Prix Nobel, qu'il refusera. Avec son ouvrage sur Flaubert (L'Idiot de la famille, 3 tomes, 1971-1972), il semble se rapprocher de la psychanalyse. Atteint de cécité, il continue néanmoins à travailler et à militer. Il meurt, en 1980, ayant mené une vie engagée, qui force souvent l'admiration (Sartre était profondément désintéressé et indifférent à l'argent). L'existentialisme et Sartre.

Cette thèse réfute donc, notamment, les théories religieuses ; puisque si Dieu a créé l'homme, alors ça signifierait que l'essence "homme" existerait avant l'homme. L'habitude de l'homme de créer des absolus, ces images qu'on peut appeler "essences", cache trop souvent le fait qu'il n'existe aucun absolu. L'existentialisme rappelle que l'on définit les choses par notre esprit, après coup. Exit les religions, exit le Platonicisme, même si Sartre précise sa position de manière moins simpliste : son but n'est pas de démontrer l'inexistence de Dieu, et même si Dieu existait ça ne changerait rien au problème. L'homme façonne lui-même ce qu'il croit être juste ou vrai, et de ce point de vue il est seul responsable, devant lui-même et la civilisation, de ses actes. Car s'il n'existe pas d'essence avant l'existence, alors il n'existe pas de morale absolue, pas de vérité absolue, rien : la seule vérité est entièrement subjective (point sur lequel il se rapproche des matérialistes) ; il est donc inutile et néfaste de se cacher derrière un déterminisme quel qu'il soit - une existence déterminée par Dieu où l'on devrait attendre la vraie vie, dans un autre monde, ou déterminisme psychologique voire fataliste qui dit que les hommes sont comme ils sont et qu'on y peut rien changer... L'homme est le seul vrai maître de ses pensées et de ses croyances, et à lui de les choisir dans une voie de totale liberté.

J'en citerai tout de même une dernière : l'existentialisme,

du fait que l'homme est libre et n'a pas le droit de fermer les

yeux, implique que l'homme doit agir. Même si elle prône

que la liberté de chacun existe, donc que c'est à

chacun de faire ses choix, à ses yeux tous les choix n'ont

pas la même valeur. Ce n'est pas une philosophie passive malgré

ce qu'il peut paraître, au contraire elle se veut active.

Puisque même l'inactivité étant un choix actif

à ses yeux, alors on peut juger les gens pour ces choix.

|

||||

![]() France

France

L'essentiel

de sa thèse, l'existentialisme, est résumé

; on devrait dire vulgarisé mais Sartre lui-même insiste

sur le fait que dans sa base elle est compréhensible par

tout le monde. Là voilà : "l'existence précède

l'essence". Ce qui signifie grossièrement que les choses

existent d'abord, et si elles ont la capacité de penser,

comme c'est le cas des humains, alors elles créent des concepts

qu'elles appellent "monde", "homme", "chose",

"animal", et c'est seulement à ce moment, une fois

inventés, que ces concepts obtiennent une essence. On voit

bien de quoi on parle quand on parle d'un "homme" ; mais

ça ne signifie pas que l'homme existe en tant qu'absolu.

Tout existe avant "d'être", l'existence est la condition

préalable à l'essence. Exemple : l'homme a dû

exister avant de savoir ce qu'était un homme. Il n'existait

pas d'essence, d'objet appelé homme, avant qu'il soit créé

: ni dans la nature ni ailleurs. L'homme n'a pas été

créé "homme", il est progressivement devenu

homme avant de pouvoir se définir comme étant un homme.

L'essentiel

de sa thèse, l'existentialisme, est résumé

; on devrait dire vulgarisé mais Sartre lui-même insiste

sur le fait que dans sa base elle est compréhensible par

tout le monde. Là voilà : "l'existence précède

l'essence". Ce qui signifie grossièrement que les choses

existent d'abord, et si elles ont la capacité de penser,

comme c'est le cas des humains, alors elles créent des concepts

qu'elles appellent "monde", "homme", "chose",

"animal", et c'est seulement à ce moment, une fois

inventés, que ces concepts obtiennent une essence. On voit

bien de quoi on parle quand on parle d'un "homme" ; mais

ça ne signifie pas que l'homme existe en tant qu'absolu.

Tout existe avant "d'être", l'existence est la condition

préalable à l'essence. Exemple : l'homme a dû

exister avant de savoir ce qu'était un homme. Il n'existait

pas d'essence, d'objet appelé homme, avant qu'il soit créé

: ni dans la nature ni ailleurs. L'homme n'a pas été

créé "homme", il est progressivement devenu

homme avant de pouvoir se définir comme étant un homme. L'existentialisme

implique la liberté et le libre arbitre, contre le déterminisme

matériel. Il implique aussi que toute position est un choix

personnel, y compris le choix de ne "rien faire". Rester

sans agir politiquement dans la société actuelle,

par exemple, n'est pas rester neutre : c'est accepter, en toute

conscience, cette société. Il est impossible de se

réfugier derrière un déterminisme social comme

derrière une neutralité. Toute position est un choix,

dans un sens ou un autre.

L'existentialisme

implique la liberté et le libre arbitre, contre le déterminisme

matériel. Il implique aussi que toute position est un choix

personnel, y compris le choix de ne "rien faire". Rester

sans agir politiquement dans la société actuelle,

par exemple, n'est pas rester neutre : c'est accepter, en toute

conscience, cette société. Il est impossible de se

réfugier derrière un déterminisme social comme

derrière une neutralité. Toute position est un choix,

dans un sens ou un autre.